从数字城市到第一人生

1. 简介

城市的现代化及数字化、信息化水平和程度,已经成为衡量一个国家或地区融入全球化体系进而提升经济社会实力和知名度的重要标志。按照2007年《中国城市发展报告》,我国城镇化水平已经达到45%,目前全国共有城镇人口5.94亿,全国的城市总数为656个。城市化水平大约年均提高1个百分点。城市的快速发展给城市人口、交通、环境等日常生活等方面带来了巨大挑战。目前,中国已有几十个大中城市提出或正在实施“数字城市”工程,但“数字城市”的建设是一个综合性的、复杂的、长远的巨系统工程,我们必须树立一个前瞻的理念,即需要首先明确什么是“数字城市”(What is Digital City)。

究竟什么是“数字城市”?“数字城市”的概念是从“数字地球”发展而来的,是数字地球在城市环境中的应用。关于数字城市的概念,目前还没有一个公认的、统一的定义,它正处在一个发展和演变的过程中。数字城市的定义有多种,基于不同的着眼点和侧重点概括阐述了对数字城市的不同认识和理解。总体来讲,数字城市是现实城市的数字化及其延伸,但又有别于“虚拟城市”。数字城市以数据为中心,强调数据的采集、分析、与应用。区别于已有的一些以遥感数据和地理信息系统为核心的数字城市定义,我们强调数据的多源与多模态(如空间与非空间数据,二维与三维数据),以及数据的动态与实时性(从静态到动态到实时)。活化的数据(Live Data)促进活化的数字城市(Live City),从而在更深层次上推动数字城市在科学、技术、应用三方面的引导和推动作用。本文介绍主要针对三维与动态的数字城市的构建进行阐述。

1.2 数字城市发展国内外现状

经过若干年发展,与数字城市各方面相关的研究已经有较多有形成果,包括数据采集、模拟仿真方法、数字城市信息平台以及典型的数字城市应用案例等。

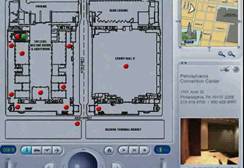

各种数字城市信息平台发展迅速,Google Earth 3D、微软Virtual Earth 3D、Skyline和Worldwind是典型的数字城市平台(图1)。Google Earth可以提供二维和三维漫游显示及用户交互的接口,世界上任何一个用户都可以通过Google Earth 3D浏览、增添三维模型、图片文字等各种丰富的内容信息。三维数字城市平台在大众服务方面的应用实例也很多,如电子地图、导航和虚拟旅游等。美国费城虚拟城市是典型例子,。它为用户提供俯视、沉浸的方式浏览虚拟城市,游客能够身临其境一般在城市内行走、观光,得到沿途所见景点、商店、广告等信息,甚至可以进入到建筑内部,了解室内布局,或在固定视点环视室内场景(图2)。

图1:Google Earth 3D Microsoft Virtual Earth 3D

图2:Philadelphia虚拟城市及其室内浏览

除浏览漫游之外,三维数字城市建模在城市规划、决策、应急指挥等具有重要指导作用和意义。联合国2006年就建立了“联合国灾害管理和应急空基信息平台”(UN-SPIDER),旨在普及各类与灾害管理有关的空间信息和服务;在文化遗产保护领域提供了很大帮助,例如希腊亚里斯多德大学的古希腊Polyphemus巨人的岩洞的三维建模项目、国内龙门石窟研究院与北京大学等合作的龙门石窟三维数字图书馆、武汉大学敦煌莫高窟等数字化项目;在对社会行为分析决策方面也能提供帮助,如美国华盛顿大学在NSF支持下研发的UrbenSim [http://www.urbansim.org/] 通过人口、交通网络、土地状况融合经济趋势对住房、商用地、城市扩张等提供决策,并在休斯顿、盐城等城市进行了应用。

目前数字城市的三维空间数据基础建设中,传统的遥感、测绘方法仍是主要的数据获取方式,构建的主要信息交流平台仍然是相对独立的地理信息应用,例如在平台上显示遥感影像、数字地图和简单的社会信息、提供简单的交互查询方式等。大部分应用是针对某个单独领域的,而没有整合为涉及城市方方面面应用的巨系统,交互方式也以机器为主体。未来数字城市的发展方向应该是以生活在城市中的人为中心,是融合建筑、交通、电气、通信等实体和基础网络设施以及植物、气象、环境等自然要素的空间数据虚拟现实世界,也是社会经济等非空间信息的载体;数字城市基于空间、非空间信息而建立,同时在此框架下能够跨越时间空间进行复杂的自然和社会现象的模拟。

2. 数字城市流程与框架

中国科学院深圳先进技术研究院-先进计算与数字工程研究所(简称“数字所”)于2008年10月24日由深圳市许宗衡市长和中科院施尔畏副院长共同揭牌正式成立。数字所立足于数字城市的研究与应用,力争构建的“数字城市”不仅只是数字化的城市空间,而是城市空间信息载体、物理现象和人类活动演变空间,即具有“三维、动态、实时”三大特点的“数字城市”。面向应用前景和目标数字所规划了一套数字城市的研究开发技术流程框架,该流程框架由数字化(Digitization)、计算(Computation)、应用(Applications)三部分组成(图3)。

图3:“数字城市”研究技术流程与框架图

“数字城市”技术流程的第一部分是“数字化Digitization”,其任务是对城市实体(包括空中、地面、地下,以及静态和动态对象)进行几何、空间数据信息的测量和收集。城市的静态几何数字化任务主要是建立城市的三维模型,数字所可视计算中心致力于以车载结合机载的激光扫描获取空中与地面的大规模城市三维场景,研究基于激光扫描点云的自顶向下的交互式三维建模技术;数字所应用声学与城市地质勘探实验室研究通过新型声波探地技术进行地下管网的三维成像等。数字所无线传感网络中心主要研究利用各种无线传感器网络采集城市的动态信息,例如利用个人手机信号对城市人口流动情况进行采样建模、跟踪分析车辆GPS信息以便寻找城市交通“热区”,以及对城市公共场所进行火警、污染气体扩散等进行监测、对家庭用水用电情况进行采集分析等等。“数字城市”技术流程的第二部分是“计算Computation”,千万亿次超算中心在数字所的建立将为数字城市海量数据的计算提供强大的支撑平台。以第一部分数字化得到的高精度城市三维模型、城市动态采样信息为输入数据,通过建立物理演变模型和人物行为模拟等,针对城市中不同应用需求进行预测和决策。“数字城市”技术流程的第三部分则是可谓系统目标和灵魂的“应用Applications”,该部分与前两部分紧密相关。数字城市的应用又主要分为城市的资源管理和应急反应两大方面,资源管理是指支撑相关部门对水、气、土地、通讯基础设施等进行规划、对能源、交通、人口等进行管理调度;应急反应则是针对突发疾病、反恐、污染、洪水、反常天气等小概率但危害严重的事件进行预测和决策,从而最大程度的减少损失,保护人们的生命财产安全。

通过上述“数字城市”技术流程框架,我们拟构建的数字城市将具备“三维、动态、实时”三大特点,这三大特点将引领数字生活到数字城市(Digital Life to Digital City)、数字城市到数字生活(Digital City to Digital Life)的革命性进步,是数字城市应用的新需求。虽然目前建立城市的高精度三维模型仍是一件需要耗费大量物力财力的事,但很多应用需求却促使我们必须向“二维到三维(2D map to 3D world)”的特点迈进,例如对高层建筑火灾情况的应急救援和人群疏散、气体污染物泄露扩散、由城市三维模型生成“三维数字噪声地图”的城市噪音仿真模拟等应用都不是传统的二维数字城市系统所能解决的,而这些应用正是提高城市中人们安全保障和生活质量的有效途径。城市绝对不仅是拥有不变结构和设施静态城市,它还包括生活在其中的人群所进行的各种各样的动态活动、各种设施的动态运转进程,以及随时可能发生的各种险情和灾害。那么又有哪些应用使得仅仅拥有高精度的三维数字城市模型还远远不够,而需要数字城市“从静态到动态(Static to Dynamic)”发展呢?获取大楼内火灾各个阶段的发展状态、人群的流动分布等动态信息,将促进更加高效的对火灾进行应急救援和疏散;市民出行查询“最优”交通路线,将不再是仅仅查找“最短”路径,而是综合城市交通的静态道路和动态路况信息进行最优选择;通过手机信号等采集城市人口流动情况,将能有效地识别各个不同时段人流在工业区、住宅区等的分布状况,为政府部分和相关产业提供更好的区域规划设计辅助。总之从本质上来说,我们所处的真实城市本身就是一个充满动态的城市,因此“数字城市”也必定是随之而动态的。如果说前面列举的应急救援、动态交通路径等应用让人觉得仅是美妙的海市蜃楼,那么“从批处理到实时(Batch to Real-Time)”则是让海市蜃楼落地生根变为现实的力量源泉。要实现大规模污染扩散、应急救援、动态交通等应用模拟和决策,所需的信息采集量和模拟运算量将是非常惊人。由于受到计算能力的制约,通常只能在灾害事发过后对记录的数据进行分析和过程重建,但这样仅能起到“事后诸葛”的作用,不能真正发挥对应急救援等应用的支撑辅助决策。目前,高性能计算机发展迅速,国家对超算中心(例如数字所千万亿次计算能力的超算中心)建设的重视与投入,为各种实时应用提供了有利的基础,使得不远的将来很多数字城市的大规模实时应用都将不再虚幻。

3 数字城市开发的技术要点

3.1 城市场景几何建模与可视化

目前在计算机视觉和计算机图形学领域针对城市场景的三维建模出现了很多种不同的解决方法,其中典型的一种方法是程序式建模(procedural modeling),该方法基于各种语法(grammars)或规则(rules)能够快速构建大规模城市场景中各种复杂的建筑物、墙面及街道的三维模型,但是该类方法主要用于生成虚拟的城市场景,很难重建真实城市场景中各种建筑物的复杂形状变化和结构模式。要针对现实城市场景重建其逼真的三维模型,首先必须获取场景的三维空间数据,这构成了城市场景建模的另一类方法——基于测量数据的城市场景三维建模。

在早期除了人工测量之外主要利用遥感技术和航空摄影测量的方式获取大规模城市场景的影像数据。这种大范围摄影的方法获取的主要是城市场景中建筑物顶面的信息和建筑物的整体结构信息,很难获得建筑物立面的大量几何细节结构和纹理信息,基于此重建出来的三维模型由一些比较简单的线框结构组成,模型的逼真度和真实感较差。在计算机视觉领域,研究人员多从地面街道上拍摄场景的高分辨率图像,采用基于图像的方法恢复城市场景的三维外形数据。这种基于图像的方法还不够鲁棒,很难全自动地获取三维信息,只适用于小范围场景数据获取与建模工作,而且重建的模型精度有限。

近年来,随着三维激光扫描设备的发展,各种激光扫描设备也被用于获取城市场景三维数据,通过激光扫描能够直接获取物体表面高精度的三维外形信息。普通的地面定点式激光扫描需要将扫描仪固定在一个视点扫描测量完成后再换个视点开始新的扫描,不能连续扫描,只适合于小规模场景的数据获取。移动激光扫描是近年来迅速发展起来的一种新型空间立体数据获取手段和工具,这是一种非接触式的激光测量方式。将激光扫描仪装载在汽车上,能够跟随车辆前进快速捕捉道路两旁目标物体表面的三维点云数据,包括位置、颜色、反射强度等信息,随带的高清摄像机同时获得点云数据对应场景的纹理图像。该系统的数据采集速度可以达到每小时50公里以上,一天内就能够完成核心城区街区场景的三维数据采集与建模工作,非常适用于大规模城市场景的三维外形和表面纹理数据获取,而且场景中各种目标物体的测量与重建精度能达到测绘标准。目前比较成熟的移动三维激光扫描系统有加拿大Optech公司的三维激光测量车Lynx和英国 3D Laser Mapping公司的StreetMapper。

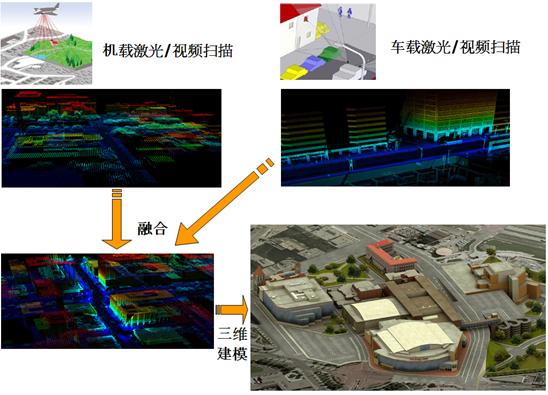

为了重建大规模城市场景完整的高精度三维几何模型,我们综合利用多种数据来源,采用不同的方法重建城市场景几何模型(图4)。该系统主要通过车载激光扫描和机载激光扫描分别获取城市场景中各种物体(主要是建筑物、树木、道路等)的侧面和顶面三维信息,随带的高清摄像机同时获得对应的纹理信息,融合这些数据通过点云处理和重建算法获得高精度的城市三维模型。二维照片、卫星影像、定点激光扫描数据在城市重建中起辅助作用,满足不同的需求,比如对于重点或地标性建筑物,可以通过定点激光扫描/拍照获取更为全面完整的信息。

图4:车载激光扫描系统

3.2 动态信息采集与数据处理

城市土地、人口、交通、气象、水质等方面的动态信息,对城市环境监测与改善、土地利用与开发、公共实施管理等都具有重要的参考价值。利用无线传感网络低耗自组、异构互连、泛在协同的基本特征以及RFID(Radio Frequency Identification)自动无线识别、数据获取技术和高性能数据处理技术,可以实现在数字城市领域的动态信息采集的独特应用,达到对于动态数据的及时发现、实时采集和快速处理的目的。根据数字城市提供的数据资料和信息模型,最大限度的利用信息资源,从而促进生态系统与经济利益的平衡与协调,达到耗损最少、效益最优,充分发挥整体优势,确保城市的可持续发展。图5是动态数据实时采集系统示意图。

图5:动态数据实时采集与处理

3.3 城市模拟

城市模拟主要包括物理模拟、城市人口流动采样与建模、人群行为模拟等。物理模拟是基于城市场景模型对城市暴雨积水、危险物泄露、毒气扩散、火灾扑救、气象预报等进行模拟。例如:应用计算流体力学的方法,以高性能计算机为依托,使用数字城市所提供的城市地理几何数据和气象部门所提供的实时天气条件,可以快速模拟由突发性污染源产生的污染物在城市楼群街区内(包括封闭或半封闭的公共场所内)的传输和扩散。在很短的时间内模拟出污染物的分布及其随时间的演化,并实时地演示动态分布图,可以为应对措施的抉择提供依据和参考,并对公众提供相关的信息。城市人口流动采样与建模可被广泛应用于城市规划、交通规划与管理、环境评估与监测、灾害研究与应急、流行病的监测与预报、城市经济发展研究理等等。利用水、电、气消耗、手机通讯数据,可以对城市人口流动进行采样和建模,构建中国城市人口时空动态分布的基础数据库。人群行为模拟则是城市公共安全事故、灾害事故等突发事件的预防、预测、监控、预警、应急救援等方面的基础研究技术,是建立城市公共安全应急救援指挥系统和城市群综合防灾体系的关键支撑技术之一。

4. 第一人生

我们生活在一个三维的世界里,然而在目前的计算机与网络数字世界里真正三维的内容很少,主要还是二维的图像和文字。随着技术的进步,构建一个逼真的三维数字世界是社会发展的必然趋势。目前很多网络游戏已经逐步实现了从二维到2.5维到三维的提升,具有很强的真实度与浸入感。比如美国Linden实验室开发的第二人生(second life)游戏就可以由玩家构建一个全三维的虚拟世界,在这个世界中玩家可以制造物品、买卖交易、旅行休闲等,可以选择不同的交通工具去任何想去的地方,去商场、夜总会、体育馆、教堂、图书馆、赌场等,玩家在这里可以换一种身份、性别和角色展开另外一种逼真的生活,经历不同的人生,体验不同的感受。德国女华裔钟安社在Second Life经营了一年的(数字)地产生意,赢得了一百一十万美元资产,成为美国《商业周刊》的封面人物;IBM、SUN、索尼、戴尔、可口可乐、阿迪达斯、微软、英特尔等跨国公司都在Second Life设立了虚拟总部销售产品或做广告;路透社、英国广播公司(BBC)、美国有线电视新闻网(CNN)等国际知名媒体在Second Life开设分支机构,在现实社会与虚拟世界之间进行交叉报道;马尔代夫、瑞典、爱沙尼亚先后在Second Life中设立虚拟大使馆;美国弗吉尼亚州阿灵顿郡政府把办公室搬进了second life的一栋高楼,访问者可以在那里看关于关于阿灵顿郡的介绍、收集关于当地的市场信息。所有这一切都来源于真实世界,其与真实世界的区别在于游戏中的三维场景是虚构的。如果将这里的三维场景换成基于真实世界的数字城市,建立起现实世界的一种数字化再现,人们就可以在这个数字化的世界中体验真实的人生,我们称之为“第一人生”。

第一人生表现的是一个高度模仿人类现实世界的虚拟世界,它复制了现实世界的场景及其具有的各种信息属性,可以看作是现实世界的虚拟镜像,很多原来需要在现实世界中完成的工作都可以转化到这个虚拟世界中来实现,成为社会、经济、政治、军事等活动的试验场。比如传统的旅游、教育、电子商务、游戏娱乐、军事演习等活动都可以在这个虚拟世界中完成。随着它的进一步发展,它与现实世界的分界越来越模糊,两个世界就融合在一起,成为人类生存的一个新空间,实现人类生活的飞跃。

附件下载: