深圳先进院等在脑胶质瘤跨尺度计算分型领域取得突破

近日,中科院深圳先进技术研究院医学成像科学与技术系统全国重点实验室李志成研究员团队与郑州大学第一附属医院张振宇、韩新巍教授团队、武汉大学中南医院汪付兵教授团队,在脑胶质瘤跨尺度计算分型和潜在治疗靶点发现方面取得重要进展,研究成果在Nature Communications上在线发表,论文题目为“Multimodal fusion of radio-pathology and proteogenomics identify integrated glioma subtypes with prognostic and therapeutic opportunities”。该研究提出了跨尺度信息智能融合新方法,实现了医学影像、数字病理、基因组学、转录组学和蛋白质组学信息的有效融合,发现了胶质瘤新分型和潜在治疗靶点,推动了从肿瘤生物学分型到跨尺度计算分型的创新,为脑胶质瘤开拓了分型诊疗新途径。

“精准分型、因型施治”是精准医学的核心目标之一。近年来,基于分子分型的靶向治疗在乳腺癌和肺癌等恶性肿瘤中取得突破性进展,成为精准医学的里程碑。然而,脑胶质母细胞瘤的分型诊疗仍是亟待解决的医学难题。胶质母细胞瘤是超过胰腺癌和肝癌的第一难治性癌症,复发率高生存期短,给患者和社会带来极大负担。IDH野生型胶质母细胞瘤具有高度复杂的生物学异质性,这种异质性体现在宏观组织、介观细胞、微观基因组/转录组/蛋白质组学和微环境多个尺度。仅靠单一尺度信息已无法准确识别肿瘤分型,例如传统的TCGA转录组分型、WHO整合分型与胶质瘤生物学特性并不一致、也难以指导精准治疗和预后预测。至今,IDH野生型的胶质母细胞瘤仍面临分型不准确、整体诊疗效果较差等问题,预示着该分型内存在着现有单一尺度单一组学方法尚未发现的亚型。

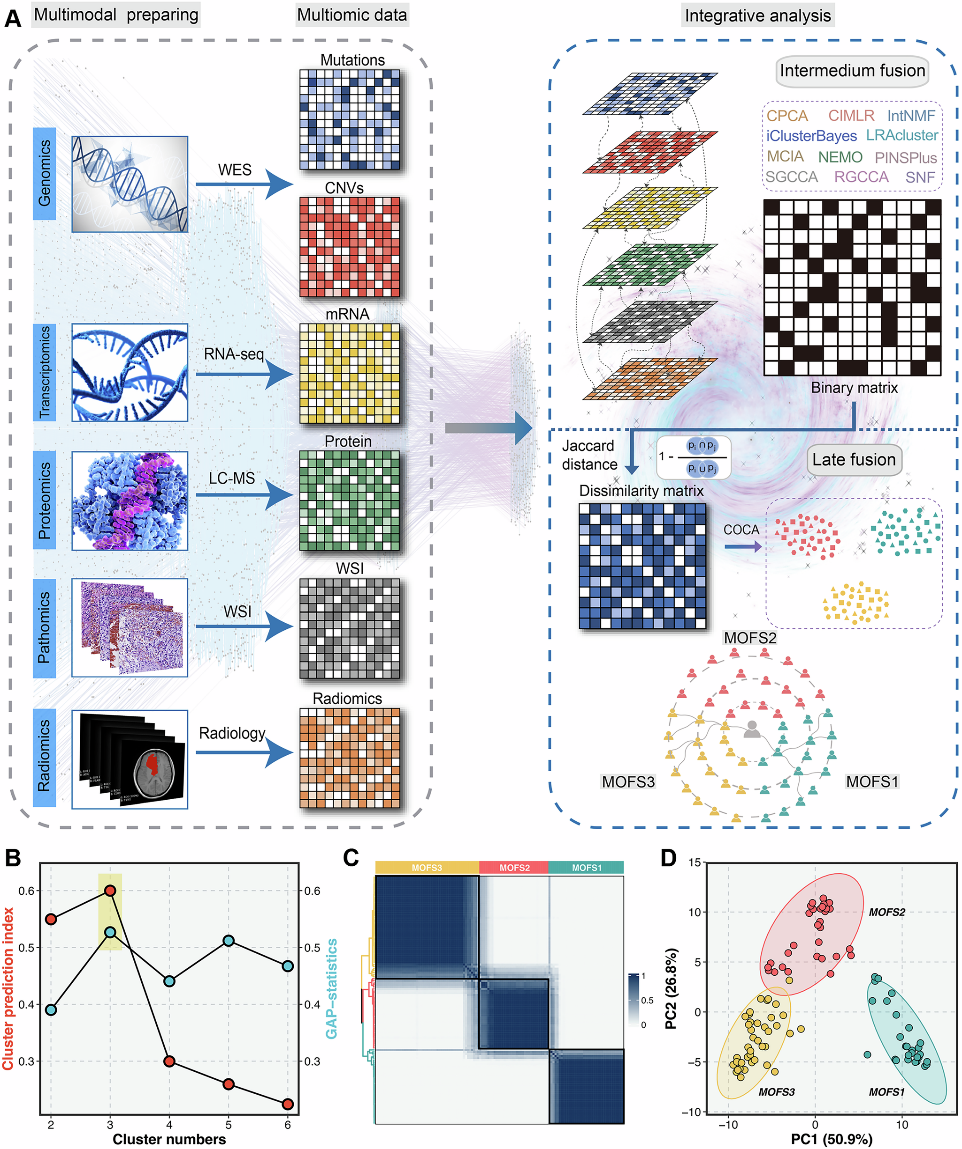

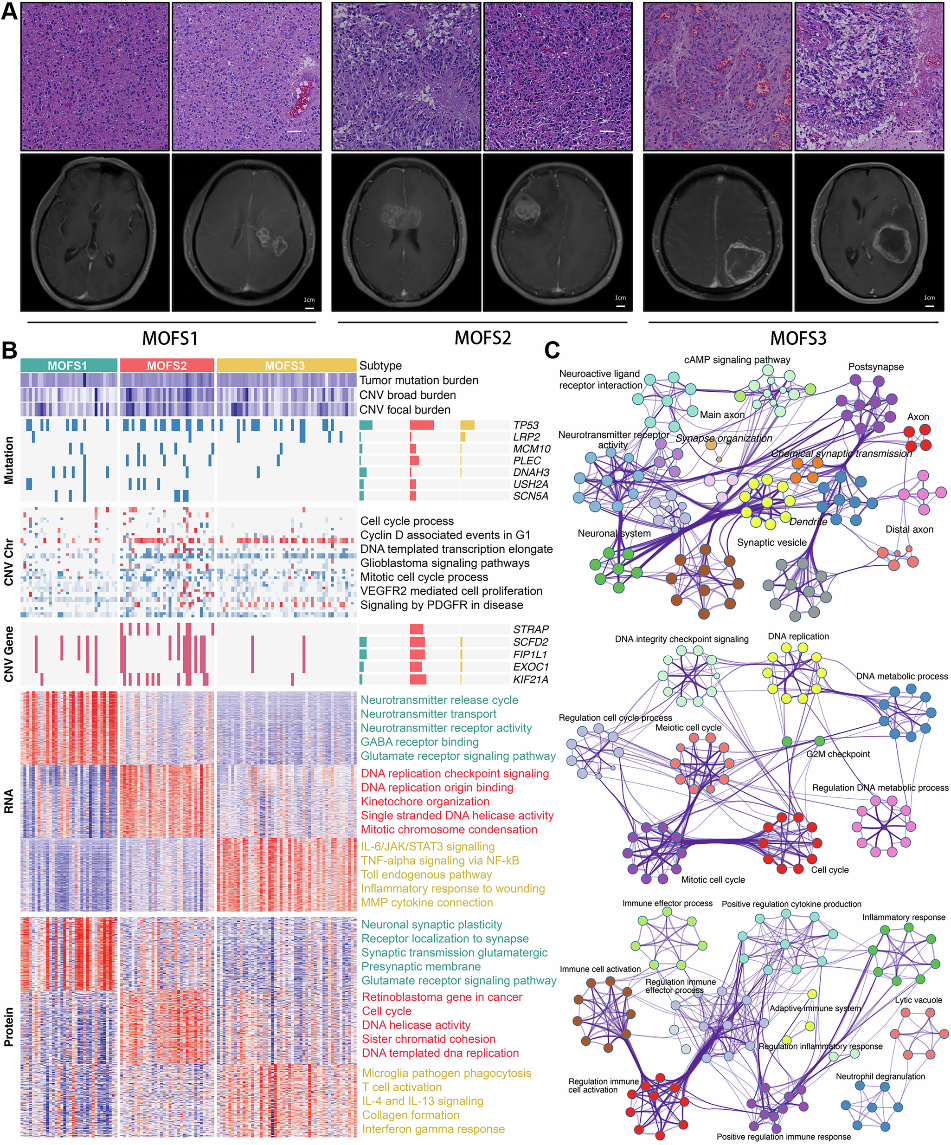

为此,团队提出了融合宏微观信息的脑胶质瘤跨尺度新分型框架MOFS,从肿瘤整体论视角,揭示了胶质母细胞瘤影像、病理、基因组、转录组和蛋白质组跨尺度生物学全貌特性,实现了融合分型-靶向疗法-患者预后三位一体的IDH野生型胶质母细胞瘤新分型诊疗体系。相较于现有分型,新分型体系下同类型胶质瘤具有一致的组织-细胞-基因组-转录组-蛋白组-微环境特性和预后,揭示了不同分型独特的生物学特性并识别出潜在治疗靶点。解决了现有分型难以指导靶向治疗、难以区分预后的难题。具体而言,团队收集了1194例IDH野生型胶质母细胞瘤患者的多模态数据,包括多序列磁共振影像、全切片病理图像、全外显子组测序、RNA-seq以及质谱蛋白质组学信息。提出了跨尺度信息融合分析新方法MOFS,将IDH野生型胶质母细胞瘤划分为三个新的分型:

(1)MOFS1分型:前神经元型,预后最好,神经发育通路活性升高伴随神经细胞浸润,细胞形态规则且异型性弱,低侵袭,影像学无强化或轻度强化;(2)MOFS2分型:增殖型,预后最差,肿瘤增殖性和基因组不稳定性突出且对替莫唑胺耐药,细胞显著异型性,影像学呈团块状强化;(3)MOFS3分型:微环境富集型,预后中等,免疫/基质成分丰度高且PD-1免疫治疗敏感,免疫细胞浸润,影像学呈环状强化伴坏死核心。团队在多个外部数据集对新分型的可重复性进行了充分验证。对MOFS2增殖型而言,STRAP基因高表达,且与肿瘤增殖通路的活跃以及较差的预后相关。进一步的研究显示STRAP基因可作为MOFS2分型潜在的治疗靶点。对于接受PD-1治疗的患者转录组分析显示,对治疗敏感者MOFS3相关通路活跃性更高,预示着MOFS3患者可能从PD-1免疫治疗中获益。为了能在临床实际中使用跨尺度分型,团队开发了基于磁共振影像的简易性MOFS分型工具。本研究将跨尺度分型方法集成至R包MOFSR并在Github开源(https://github.com/Zaoqu-Liu/MOFS),可供研究者和临床医生使用。

IDH野生型胶质母细胞瘤的精准分型和靶向治疗一直是长期困扰生物医学领域的难题。本研究从影像-病理-分子多组学融合的新角度,提出了跨尺度计算分型的新方法和开源工具,发现了新的分型和潜在治疗靶点,为胶质母细胞瘤的分型诊疗提供了新思路和解决方案。

图1 跨尺度多模态融合的脑胶质瘤分型

附件下载: